この質問は、数学の先生なら一度は生徒から受けるものではないかと思います。なかなか返答が難しい質問です。「将来に役立つから」とか「生活で必要になるから」といった返答では、生徒はたとえ引き下がったとしても、腑に落ちていないことは顔の表情から明らかです。「論理的思考力を身に付けるため」という模範回答も、言っているこちら側も、ちょっともやもやしてしまっています。

その問いに対する私の答えは、次の3つの力を身に付けるためというものです。それは「議論すべきことと、議論すべきでないことの境界線が明確にわかること」、「議論して変えることができることと、変えることができないことの峻別ができること」、「議論して変えることのできないことを、議論の俎上に載せるためには、議論の前提となる枠組み自体を設計しなおすことが必要なことを理解していること」の3つです。前の2つは、ほぼ同じことを言っていますので、どちらかで納得してもらえれば思っています。算数も数学も、議論すべきことと議論すべきでないことを小学校1年生の段階から徹底的に扱います。小学校では、3+2、2+3,3-2は議論すべきことですが、2-3は議論すべきことではないということです。そして、2-3を議論の対象とするためには、負の数の存在を先に認めてから、この演算の是非を議論する必要があるということです。

これらが混同した中で議論が行われると、私たちは混沌の渦に巻き込まれてしまいます。えっ、脳裏に先日の職員会議が浮かんだって。

投稿者プロフィール

-

大阪教育大学卒業,大阪教育大学大学院修士課程修了,大阪大学大学院博士後期課程修了。博士(人間科学)。

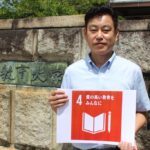

大阪府内の公立小学校勤務8年の後,佛教大学専任講師,助教授,准教授,教授を経て,現在,京都教育大学教育学部教授。

京都教育大学では,小学校教員養成,中・高等学校(数学)教員養成に従事。近年の研究テーマは「生成AIを用いた算数・数学教育」。

小学校勤務時代,クラスで豚を飼うといった取り組みを3年間実践。フジテレビ「今夜は好奇心」にて1993年7月放映。第17回動物愛護映画コンクール「内閣総理大臣賞」受賞,第31回ギャラクシー賞テレビ部門「ギャラクシー奨励賞」受賞。2008年には『ブタがいた教室』として映画化。

コロナ禍の中で、日本語及び多言語に対応した算数・数学動画教材約3,300本を制作・公開した取り組みにより、2022年第7回IMS Japan賞優秀賞受賞、2023年第3回SDGsジャパンスカラシップ岩佐賞(教育の部)受賞、2023年日本民間放送連盟賞(特別表彰 青少年向け番組)最優秀賞受賞した。

著書に,「豚のPちゃんと32人の小学生」(ミネルヴァ書房),「脳科学の算数・数学教育への応用」(ミネルヴァ書房),編著に「初等算数科教育法序論」(共立出版),「オリガミクスで算数・数学教育」(共立出版)などがある。

最新の投稿

教育全般2025年12月1日【報告】2025年11月28日:大阪市立柏里小学校での第2回公開授業に参加しました!

教育全般2025年12月1日【報告】2025年11月28日:大阪市立柏里小学校での第2回公開授業に参加しました! 教育全般2025年12月1日【報告】2025年11月24日:文部科学省ホームページに黒田教育研究所が紹介されました!

教育全般2025年12月1日【報告】2025年11月24日:文部科学省ホームページに黒田教育研究所が紹介されました! 教育全般2025年12月1日【報告】2025年11月25日:京都新聞に載せてもらいました!

教育全般2025年12月1日【報告】2025年11月25日:京都新聞に載せてもらいました! 教育全般2025年11月11日【報告】2025年11月10日:兵庫県立夢野台高等学校で特別講義をしてきました!

教育全般2025年11月11日【報告】2025年11月10日:兵庫県立夢野台高等学校で特別講義をしてきました!