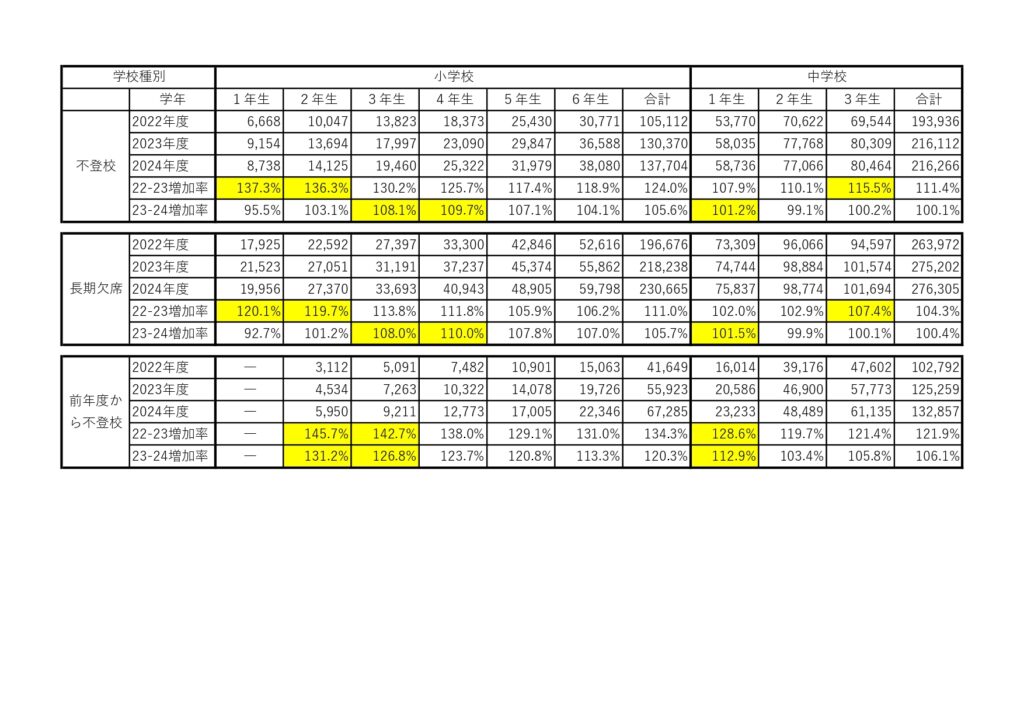

続きになります。では、「継続不登校児童生徒数」は、具体的にどの学年に多いのでしょうか。文部科学省の資料からいくつかのデータをピックアップして、スライドを作成しました。

上の表は、不登校の子どもの各学年の数と増加率を示しています。黄色カ所は、増加率の高いところで、小学校は2学年分、中学校1学年分塗っています。2022-2023年度は、小学校では1,2年生、中学校では3年生で、2023-2024年度は、小学校では3,4年生、中学校では1年生となってなっており、年度によって学年が動いています。

真ん中の表は、長期欠席の子どもの各学年の数と増加率を示していますが、基本的には不登校のデータと類似しています。

下の表は、前年度から不登校の子どもの各学年の数と増加率を示しています。小学校1年生は、前年度が幼稚園等に通っていますので、データがありません。また中学校1年生は、小学校6年生からのデータを引き継いでいます。

増加率を見ると、小学校では2,3年生、中学校では1年生が非常に高い傾向にあることがわかります。すなわち、学校種別が変わった段階というのは、子どもたちに大きな負担がかかる傾向があり、それらがこうした数値に反映しているのではないかと読み取ることができます。併せて、小学校低学年の実数はそれほど多くないものの、増加率が高いことから、しっかりとした対策を打ち出していく必要があると考えます。

投稿者プロフィール

-

大阪教育大学卒業,大阪教育大学大学院修士課程修了,大阪大学大学院博士後期課程修了。博士(人間科学)。

大阪府内の公立小学校勤務8年の後,佛教大学専任講師,助教授,准教授,教授を経て,現在,京都教育大学教育学部教授。

京都教育大学では,小学校教員養成,中・高等学校(数学)教員養成に従事。近年の研究テーマは「生成AIを用いた算数・数学教育」。

小学校勤務時代,クラスで豚を飼うといった取り組みを3年間実践。フジテレビ「今夜は好奇心」にて1993年7月放映。第17回動物愛護映画コンクール「内閣総理大臣賞」受賞,第31回ギャラクシー賞テレビ部門「ギャラクシー奨励賞」受賞。2008年には『ブタがいた教室』として映画化。

コロナ禍の中で、日本語及び多言語に対応した算数・数学動画教材約3,300本を制作・公開した取り組みにより、2022年第7回IMS Japan賞優秀賞受賞、2023年第3回SDGsジャパンスカラシップ岩佐賞(教育の部)受賞、2023年日本民間放送連盟賞(特別表彰 青少年向け番組)最優秀賞受賞した。

著書に,「豚のPちゃんと32人の小学生」(ミネルヴァ書房),「脳科学の算数・数学教育への応用」(ミネルヴァ書房),編著に「初等算数科教育法序論」(共立出版),「オリガミクスで算数・数学教育」(共立出版)などがある。

最新の投稿

教育全般2025年12月1日【報告】2025年11月28日:大阪市立柏里小学校での第2回公開授業に参加しました!

教育全般2025年12月1日【報告】2025年11月28日:大阪市立柏里小学校での第2回公開授業に参加しました! 教育全般2025年12月1日【報告】2025年11月24日:文部科学省ホームページに黒田教育研究所が紹介されました!

教育全般2025年12月1日【報告】2025年11月24日:文部科学省ホームページに黒田教育研究所が紹介されました! 教育全般2025年12月1日【報告】2025年11月25日:京都新聞に載せてもらいました!

教育全般2025年12月1日【報告】2025年11月25日:京都新聞に載せてもらいました! 教育全般2025年11月11日【報告】2025年11月10日:兵庫県立夢野台高等学校で特別講義をしてきました!

教育全般2025年11月11日【報告】2025年11月10日:兵庫県立夢野台高等学校で特別講義をしてきました!