2025年10月29日に文部科学省初等中等教育局児童生徒課から示された令和6年度「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸問題に関する調査」における不登校関連のデータは、ここ数年の数値の急増状況が少し緩和されました。この間の様々な施策の成果が少しずつ数値に反映されてきたのかと感じております。ただし、高止まり状態には違いはなく、予断を許さない状況ではありますが。

私としましては、学校に「行く、行かない」といったこととは別の次元として、全ての子どもたちに対して、将来の市民社会を主体的に生きていくための、知識基盤社会における基盤の知識としての算数・数学を、誰もが学ぶことのできる環境構築に向けて努力をしていきたいと思います。

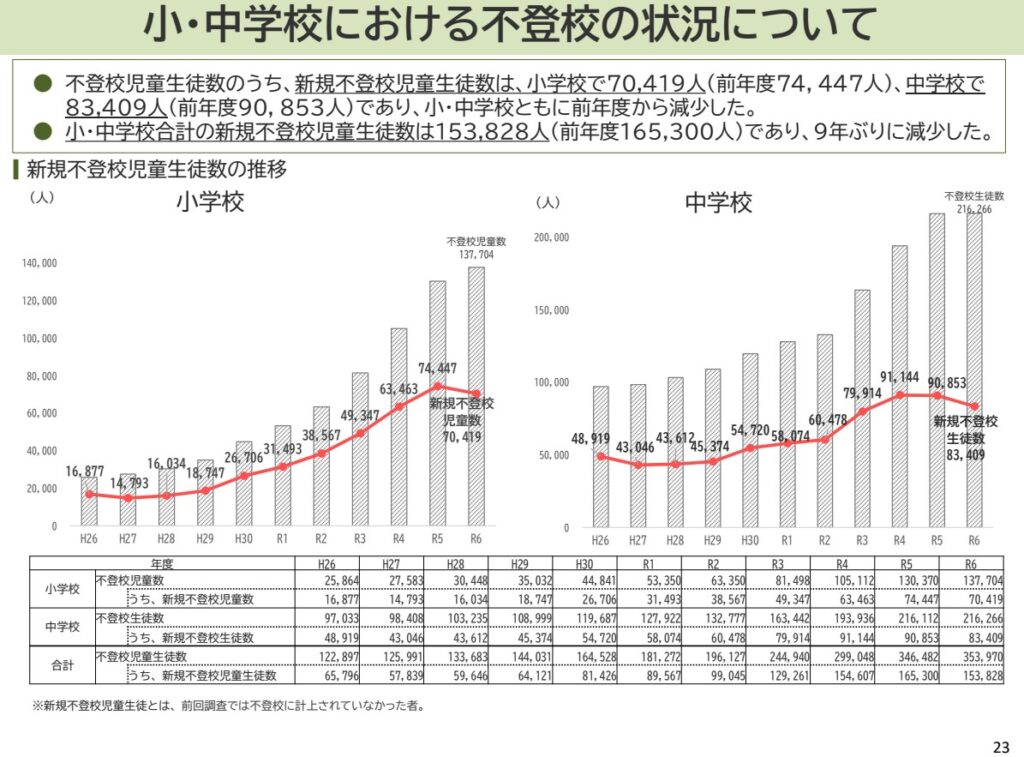

さて、その観点から文部科学省のデータを改めて読み直してみますと、重要な課題も見えてきます。添付の図(スライド23)は、文部科学省の資料で、R6年度は小学校、中学校ともに、「新規不登校児童生徒数」が減少したことが指摘されています。

一方で、不登校児童生徒数の総数は確実に増加していますので、「継続不登校児童生徒数」は、小学校ではR5年度が55,923人(=130,370-74,447)からR6年度が67,285人(=137,704-70,419)、中学校ではR5年度が125,259人(=216,112-90,853)からR6年度が132,857人(=216,266-83,409)と、特に小学校での継続数がかなり増加していることがわかります。

つまり、長期的に小学校段階の算数の学習を受けることができていない可能性があるということです。こうした点を見逃さず、どのような学習支援体制を構築することが大切なのかを早急に考えていく必要があります。

投稿者プロフィール

-

大阪教育大学卒業,大阪教育大学大学院修士課程修了,大阪大学大学院博士後期課程修了。博士(人間科学)。

大阪府内の公立小学校勤務8年の後,佛教大学専任講師,助教授,准教授,教授を経て,現在,京都教育大学教育学部教授。

京都教育大学では,小学校教員養成,中・高等学校(数学)教員養成に従事。近年の研究テーマは「生成AIを用いた算数・数学教育」。

小学校勤務時代,クラスで豚を飼うといった取り組みを3年間実践。フジテレビ「今夜は好奇心」にて1993年7月放映。第17回動物愛護映画コンクール「内閣総理大臣賞」受賞,第31回ギャラクシー賞テレビ部門「ギャラクシー奨励賞」受賞。2008年には『ブタがいた教室』として映画化。

コロナ禍の中で、日本語及び多言語に対応した算数・数学動画教材約3,300本を制作・公開した取り組みにより、2022年第7回IMS Japan賞優秀賞受賞、2023年第3回SDGsジャパンスカラシップ岩佐賞(教育の部)受賞、2023年日本民間放送連盟賞(特別表彰 青少年向け番組)最優秀賞受賞した。

著書に,「豚のPちゃんと32人の小学生」(ミネルヴァ書房),「脳科学の算数・数学教育への応用」(ミネルヴァ書房),編著に「初等算数科教育法序論」(共立出版),「オリガミクスで算数・数学教育」(共立出版)などがある。

最新の投稿

教育全般2025年12月1日【報告】2025年11月28日:大阪市立柏里小学校での第2回公開授業に参加しました!

教育全般2025年12月1日【報告】2025年11月28日:大阪市立柏里小学校での第2回公開授業に参加しました! 教育全般2025年12月1日【報告】2025年11月24日:文部科学省ホームページに黒田教育研究所が紹介されました!

教育全般2025年12月1日【報告】2025年11月24日:文部科学省ホームページに黒田教育研究所が紹介されました! 教育全般2025年12月1日【報告】2025年11月25日:京都新聞に載せてもらいました!

教育全般2025年12月1日【報告】2025年11月25日:京都新聞に載せてもらいました! 教育全般2025年11月11日【報告】2025年11月10日:兵庫県立夢野台高等学校で特別講義をしてきました!

教育全般2025年11月11日【報告】2025年11月10日:兵庫県立夢野台高等学校で特別講義をしてきました!