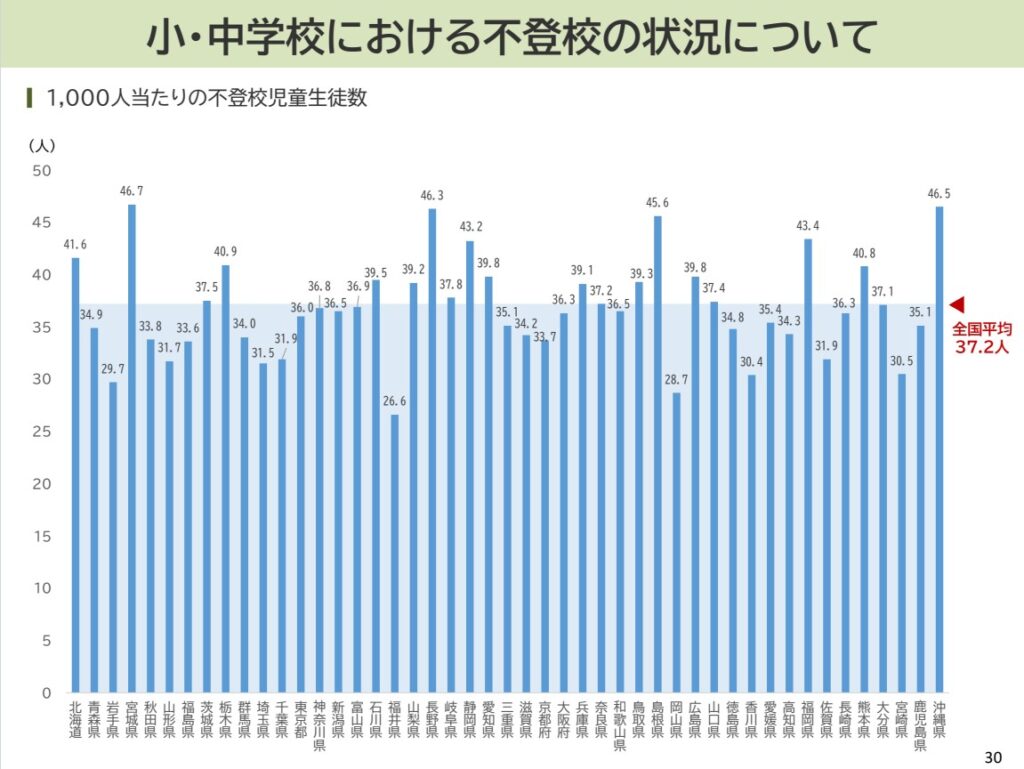

図は、「令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について(概要)2024年10月31日」のスライド30の抜粋です。1,000人あたりの不登校の小・中学生の都道府県別の数値です。

ここで議論したいことは、次の2点です。1)全国学力・学習状況調査等では、都道府県別のわずかな差があれほどまでに議論されるのに、不登校のデータでは、全国的状況がクローズアップされ、都道府県別の格差の議論が低調であること、2)都道府県の小・中学生を合計した不登校のデータが示されているが、これが果たして全国の学校現場の実態を反映したものになっているかどうかということ。

1)について、データを具体的に見ていきたいと思います。まず、全国平均が37.2人で、多い順に、宮城県(46.7)、沖縄県(46.5)、長野県(46.3)、島根県(45.6)、福岡県(43.4)です。逆に少ない順に、福井県(26.6)、岡山県(28.7)、岩手県(29.7)、香川県(30.4)、宮﨑県(30.5)となっています。宮城県(46.7)と福井県(26.6)とでは1.76倍もの差があります。

地方別に見ると、北海道地方は高く、東北地方で高いのは宮城県(46.7)、低いのは岩手県(29.7)、関東地方で高いのは栃木県(40.9)、低いのは埼玉県(31.5)、中部地方で高いのは長野県(46.3)、低いのは福井県(26.6)、近畿地方で高いのは兵庫県(39.1)、低いのは京都府(33.7)、中国地方で高いのは島根県(45.6)、低いのは岡山県(28.7)、四国地方で高いのは愛媛県(35.4)、低いのは香川県(30.4)、九州地方で高いのは沖縄県(46.5)、低いのは宮﨑県(30.5)となっています。同様に、東北地方では1.57倍(46.7÷29.7)、関東地方では1.30倍、中部地方では1.74倍、近畿地方では1.16倍、中国地方では1.59倍、四国地方では1.16倍、九州地方では1.52倍となっており、中部地方、中国地方、東北地方、九州地方で1.5倍を超えるなど、全国的に格差が大きいといえます。

1)についてのまとめですが、1.5倍もの格差があれば、当然、学校レベルでも不登校の児童生徒に対する認識がかなり異なっていることが予想されます。したがって、こうした都道府県別の地域差をしっかりと把握し、各都道府県の政策に具体的に反映させていくことが求められています。

投稿者プロフィール

-

大阪教育大学卒業,大阪教育大学大学院修士課程修了,大阪大学大学院博士後期課程修了。博士(人間科学)。

大阪府内の公立小学校勤務8年の後,佛教大学専任講師,助教授,准教授,教授を経て,現在,京都教育大学教育学部教授。

京都教育大学では,小学校教員養成,中・高等学校(数学)教員養成に従事。近年の研究テーマは「生成AIを用いた算数・数学教育」。

小学校勤務時代,クラスで豚を飼うといった取り組みを3年間実践。フジテレビ「今夜は好奇心」にて1993年7月放映。第17回動物愛護映画コンクール「内閣総理大臣賞」受賞,第31回ギャラクシー賞テレビ部門「ギャラクシー奨励賞」受賞。2008年には『ブタがいた教室』として映画化。

コロナ禍の中で、日本語及び多言語に対応した算数・数学動画教材約3,300本を制作・公開した取り組みにより、2022年第7回IMS Japan賞優秀賞受賞、2023年第3回SDGsジャパンスカラシップ岩佐賞(教育の部)受賞、2023年日本民間放送連盟賞(特別表彰 青少年向け番組)最優秀賞受賞した。

著書に,「豚のPちゃんと32人の小学生」(ミネルヴァ書房),「脳科学の算数・数学教育への応用」(ミネルヴァ書房),編著に「初等算数科教育法序論」(共立出版),「オリガミクスで算数・数学教育」(共立出版)などがある。

最新の投稿

教育全般2025年3月3日【告知】2025年2月16日:黒田恭史・葛城元編著『オリガミクスで算数・数学教育』の先行予約始まりました!

教育全般2025年3月3日【告知】2025年2月16日:黒田恭史・葛城元編著『オリガミクスで算数・数学教育』の先行予約始まりました! 教育全般2025年3月3日【議論⑤(了)】2025年2月5日:『無藤隆先生の隠居感想「1/2と1/3はどちらが大きいか?」という問題が私には分からない』に応えて!

教育全般2025年3月3日【議論⑤(了)】2025年2月5日:『無藤隆先生の隠居感想「1/2と1/3はどちらが大きいか?」という問題が私には分からない』に応えて! 教育全般2025年3月3日【議論④】2025年2月4日:『無藤隆先生の隠居感想「1/2と1/3はどちらが大きいか?」という問題が私には分からない』に応えて!

教育全般2025年3月3日【議論④】2025年2月4日:『無藤隆先生の隠居感想「1/2と1/3はどちらが大きいか?」という問題が私には分からない』に応えて! 教育全般2025年3月3日【議論③】2025年2月3日:『無藤隆先生の隠居感想「1/2と1/3はどちらが大きいか?」という問題が私には分からない』に応えて!

教育全般2025年3月3日【議論③】2025年2月3日:『無藤隆先生の隠居感想「1/2と1/3はどちらが大きいか?」という問題が私には分からない』に応えて!